Yves ROUCAUTE

(À la suite d’une forte demande, nous avons remis en place cet article paru dans les Cahiers de la sécurité, en octobre-novembre 2010, pp. 7-15)

Les Cahiers de la Sécurité s’inscrivent résolument dans l’évolution scientifique ouverte par la problématique de la « sécurité globale ».

Adopter un tel point de vue scientifique qui casse les façons positivistes de penser en réintroduisant de l’hybridation et en reconstituant la passerelle entre science et morale qui avait été occultée par la modernité, n’est pas facile. Le risque est grand de préférer fonctionner selon des paradigmes usés et faillis, malgré les impasses gnoséologiques où ils nous conduisent, sous prétexte qu’avec cette notion de « sécurité globale » nous perdrions nos repères. Les théoriciens de la connaissance (« épistémologues », disent les Français) savent les freins mis ainsi à toute « révolution scientifique », pour reprendre une notion utilisée avec succès par Thomas Kuhn. Des repères sur lesquels vivent tant de laboratoires et à partir desquels on a produit tant de textes favorisent la paresse d’esprit, l’incompréhension et heurte des intérêts de corps ou de groupe constitués autour des paradigmes concurrents. Ces résistances à la science sont d’autant plus importantes que nous perdons apparemment plus que ce que nous gagnons. Ainsi, imaginer des atomes-États chargés d’assurer sur leur territoire aux frontières tracées, la sécurité dans la distinction d’un extérieur et d’un intérieur, du public et du privé, avec l’horizon de coopérations internationales intéressées et d’un égoïsme national orienté vers la puissance, est certes confortable. Et il est séduisant de tenter de créer des hypothèses ad hoc pour maintenir la matrice théorique en tentant de l’adapter aux vulnérabilités nées avec la mondialisation et le développement des nouvelles technologies et des sciences de l’infiniment petit, aux nouveaux risques et aux nouvelles menaces.

Si cette façon de résister est en général, pacifique, et, à bien des égards, stimulante, ce n’est pas toujours le cas quand le point de vue idéologique qui se cachait derrière un vocabulaire pseudo-savant se trouve ruiné. Il suffit de voir la façon odieuse dont certaines revues idéologiques comme Politix traitent ceux qui ne partagent pas le point de vue « politiquement correct » du populisme bourdieusien pour s’en assurer. De façon assez classique, quand le seul espoir est de se répéter au lieu de progresser, face à la découverte de phénomènes nouveaux, la police de l’esprit succède à l’esprit policé.

Ce risque scientifique, qui est donc aussi social pour certains laboratoires, comme le montre, en France, le jeu « administratif » de certains groupes, il faut pourtant avoir le courage de le prendre, en ayant parfaitement conscience des insuffisances de notre démarche dans l’élaboration de la matrice disciplinaire, au niveau des généralisations symboliques, des modèles métaphysiques et heuristiques, des valeurs, des méthodes et des réussites exemplaires. Néanmoins, nous ne le prenons pas sans atouts : la matrice disciplinaire est bel et bien constituée, ses succès ne sont pas nuls, des avancées scientifiques ont été faites et une communauté scientifique est née, malgré les hésitations, tâtonnements, erreurs, oppositions, bref tout ce qui est le signe d’une véritable vie scientifique autour du concept de « sécurité globale ».

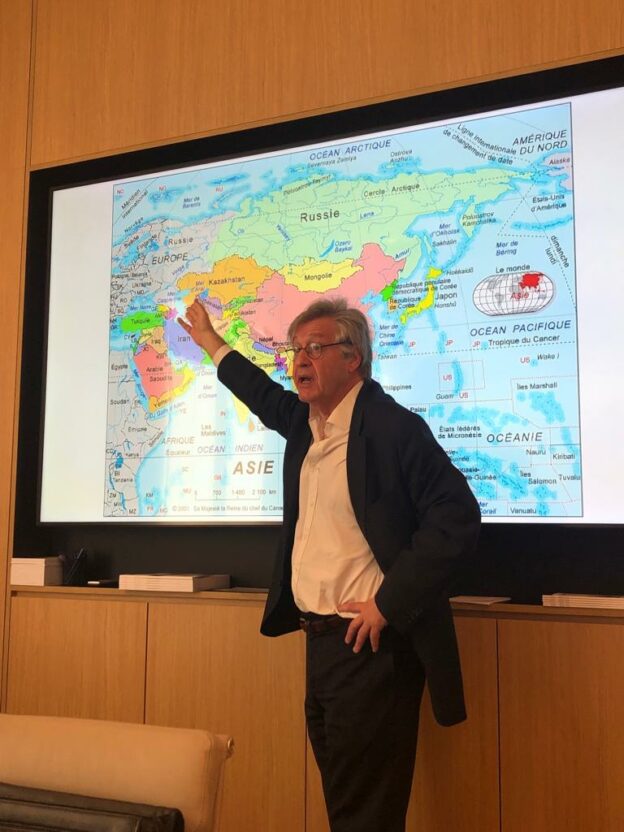

La raison majeure du choix scientifique de la revue tient au contexte. Comment ne pas mettre la sécurité globale au cœur de nos réflexions tout simplement pour penser ? Le « contexte conceptuel », aurait dit Imre Lakatos, contraint les esprits ouverts à ce choix scientifique 1. Développement des nouvelles technologies et des sciences liées à l’informatique et à l’infiniment petit, chute du mur de Berlin et mondialisation apparaissent en effet comme les éléments nodaux d’une transformation profonde de la conception que nous pouvions avoir des espaces politiques et de la sécurité des espaces de vie. Les conséquences les plus visibles de ces trois phénomènes sont la libération des marchés, l’ouverture des systèmes politiques et le développement des sociétés de communication transnationales qui propulsent le flux des échanges de biens, de personnes et de signes et le surgissement de nouvelles puissances, telles la Chine, l’Inde, le Brésil ou l’Indonésie.

Ainsi s’est engagée une dynamique dont les conséquences les plus importantes sont une nouvelle conception des modes de pensée et de vie, nouvelle conception qui touche la vision de l’espace et du temps, qui bouleverse les manières d’être, des formes d’organisation du travail aux systèmes de valeurs en passant par le rôle dévolu au politique, c’est-à-dire aussi à l’Etat, et cela jusque dans ses fonctions dites « régaliennes ». Et, enfin, qui nous contraint à replacer au cœur des sciences le souci de l’humain.

Il n’est pas anodin que dans ce nouveau monde ait surgi le concept central de « sécurité globale » 2, qui définit des problématiques qui n’auraient pu avoir de sens naguère, quand la modernité imposait ses règles. Souveraineté des États, conceptions classiques d’un extérieur opposé à l’intérieur, notions de frontière, séparations fonctionnelles entre sécurité et défense, opposition ou ignorance mutuelle du privé et du public, études « disciplinaires », recherche de tours de contrôle centrales…. Dans ce nouveau monde, l’État devient poreux face aux vulnérabilités, aux risques et aux menaces. Ou, pour être plus précis : la sécurité et le droit à la recherche du bonheur des individus, droit naturel, et la vie des nations, doivent être repensés face aux vulnérabilités des infrastructures et des interdépendances infrastructurelles, à la multipolarisation des risques et à la transnationalisation des menaces.

C’est dire à quel point penser la nouvelle donne n’est pas facile. Car la Déclaration des Chefs d’État et de gouvernement sur la sécurité de l’Alliance du 4 avril 2009, l’indique clairement: penser la sécurité, introduire la dimension de la mondialisation et repenser conceptuellement la stratégie, sont un même objectif. Des réflexions actuelles sur le « concept stratégique » à l’OTAN, aux interrogations européennes sur une vraie politique de l’Union après la disparition des trois piliers les scientifiques doivent sortir des impasses où les conduiraient le maintien de paradigmes venus d’un autre temps et qui ont montré leur inaptitude à saisir la nouvelle donne.

C’est pourquoi notre revue est très ouverte aux programmes de recherche qui posent au départ les questions en termes de sécurité globale. Et elle est très rétive à installer l’illusion d’un continuum avec les paradigmes qui le refusent. A cet égard, certains attribuent l’origine de ce concept de sécurité globale aux travaux de Kenneth Waltz et de Barry Buzan 3, et à ceux de la commission Palme, en 1982, qui évoquent la « sécurité commune » et la prise en compte de l’interdépendance croissante. Il est aussi possible de s’intéresser aux travaux de la commission Ramphal sur la « gouvernance sécuritaire mondiale », en 1992, indéniablement annonciateurs de cette piste.

Néanmoins, cela est tout à la fois vrai et faux. Des intuitions ou des recommandations ne constituent pas un vrai programme de recherche. La « sécurité commune » n’est pas la « sécurité globale », à moins de voir déjà chez Antoine-Henri de Jomini, par ses travaux sur l’élément diplomatique, ou chez Clausewitz, par ses réflexions sur la dimension politique, voire chez tous ceux qui prennent en compte comme éléments de la puissance, l’économie, la démographie, l’état d’esprit même d’un pays, l’annonce d’un programme de sécurité globale. Ce faisant, on passerait à côté de l’essentiel.

Disons clairement que notre revue prend le parti scientifique de refuser tout positivisme en réintégrant la dimension humaine et le point de vue de l’humaine humanité au cœur de la science et en s’installant, par ce point de vue haut, dans un univers dont les trois concepts clefs sont ceux de sécurité globale, de sécurité humaine et de développement durable. Et, ainsi, de contribuer aux avancées des programmes de recherches qui mettent la sécurité globale non seulement dans leur réflexion mais au centre, quand bien même les énoncés de ces recherches ne sont pas systématiquement organisés et fermés sous l’opération de déduction.

Ces programmes de recherche paraissent avoir une première caractéristique : une remise en cause d’une vision classique, d’origine réaliste quand bien même elle fut ensuite « améliorée » par des hypothèses ad hoc, qui fut longtemps hégémonique, qui produit encore bien des recherches et dont le paradigme conduisait à une distinction entre « intérieur » et « extérieur », « sécurité » et « défense », « public » et « privé », « intérêt » et « moralité » … avec ses corollaires connus. Ces « améliorations » ressemblaient un peu à celles qui avaient permis, en astronomie, le maintien du paradigme géocentrique d’Hipparque et de Ptolémée, contre l’héliocentrisme de Galilée. Elles entraient difficilement dans le paradigme. Penser ainsi la sécurité est à l’évidence inefficace pour cerner le terrorisme ou mettre à nu les réseaux du crime et ne justifie aucune intervention humanitaire face aux risques et aux catastrophes de tout ordre. Ces hypothèses ad hoc permettent certes parfois de réintroduire avec quelques avantages quelques forces transnationales et la question de la puissance économique, mais le schéma reste à nos yeux impuissant quand l’on postule l’acteur État, sujet, centre et tour de contrôle, conformément au modèle né de Thomas Hobbes, pour sa théorie de l’état de nature, Jean Bodin, pour sa théorie de la souveraineté, et Nicolas Machiavel, pour ses jeux politiques dégagés de la moralité, selon la « virtù » et la « Fortuna ». Et si le paradigme de Hans Morgenthau, et, plus encore, celui de Raymond Aron, permet de saisir l’intérêt de prendre en compte l’économie et la mondialisation, il n’est pas anodin de constater que ce dernier ne le fit que tardivement et ne put changer radicalement son paradigme 4.

La revue se pose également dans une critique du courant transnationaliste qui s’imposa scientifiquement quelques années sur les faiblesses manifestes du courant réaliste en revalorisant les forces transnationales, réintroduisait une dimension de porosité dans les systèmes politiques. Il permettait ainsi de donner du sens à l’analyse des acteurs non étatiques. Mais il remettait en même temps si radicalement en cause le schéma de ses concurrents réalistes que l’acteur État se voyait réduit à être un acteur « comme les autres », voire moins important, ce qui conduisit à des impasses auxquelles les inventeurs du paradigme eux-mêmes furent sensibles au point d’en venir à un schéma néoréaliste qui tenta de sauver à nouveau l’hypothèse de l’État.

Avant même l’explosion théorique corrélée aux nouvelles technologies la question de la sécurité avait en tout état de cause pris un tournant qui ouvrait le chemin à des réflexions sur la nouvelle donne. Le modèle néoréaliste, en partie construit par les auteurs qui avaient vendu le modèle transnationaliste, aussi ouvert aux défis modernes que pouvait l’être Barry Buzan 5, lança des pistes qui commençaient à répondre aux bouleversements en cours en réintroduisant les dimensions transnationales. Les travaux de l’Économie Politique Internationale, qu’ils conservent à l’État un rôle central, comme chez Robert Gilpin 6, ou qu’ils insistent sur la diffusion du pouvoir et le rôle des structures économiques et financières en démontrant la difficulté de l’État à assurer la sécurité, la justice, la richesse et la liberté comme chez Susan Strange 7, imposent l’idée que la sécurité ne peut être pensée dans la seule distinction militaire et police tandis qu’était réintroduite de plein droit la dimension économique, culturelle et environnementale.

Mais la nouvelle donne conduisait à aller plus loin en énonçant une problématique novatrice avec ses valeurs, ses concepts propres et ses moyens d’investigation 8. Cela nécessitait aussi, à la façon dont l’indique le Livre blanc sur la Sécurité et la Défense, et, plus encore, le rapport remis par Alain Bauer au Président de la République française, Déceler-Étudier-Former : une voie nouvelle pour la recherche stratégique, de sortir d’une vision trop disciplinaire de la sécurité. Cela nécessitait enfin de concevoir la sécurité non pas à l’aune d’un territoire mais de ceux qui l’habitent et la nécessaire solidarité consubstantielle avec leurs frères en humanité des autres nations pour répondre efficacement et scientifiquement, en termes de résilience, aux risques et aux menaces ; ni la vague terroriste, ni le nuage de Tchernobyl, ni la pandémie du Sida, ne s’arrêtent aux postes douaniers.

S’agissant des concepts qui sont au cœur de la revue car ils sont au centre des programmes de recherche qui prennent pour objet la sécurité globale, ceux de vulnérabilité, de risque et de menace doivent être définis.

Une vulnérabilité ne peut être exprimée que sur une réalisation particulière d’un système.

Le terme de vulnérabilité désigne l’existence d’une possibilité de modification du comportement du système qui pourrait être utilisée de façon indésirable. On notera que l’existence d’une telle vulnérabilité ne résulte pas d’une erreur de conception ou de mise en œuvre, mais peut être nécessaire au fonctionnement du système.

Les risques se distinguent des menaces par leur aspect contingent, accidentel et non volontaire, que l’origine soit humaine ou non humaine. Une menace reflète l’existence d’un phénomène, d’une organisation ou d’un individu qui peut utiliser une vulnérabilité pour influencer le comportement du système afin d’aller vers un objectif différent de celui qui était initialement prévu. La notion de risque n’est valide que lorsqu’elle est associée à un bien au sens large du terme, qu’il s’agisse d’un bien matériel, d’un bien moral (telle que la réputation), ou d’un service. En outre, un risque particulier concerne un événement et est généralement considéré comme étant la combinaison d’une possibilité d’occurrence 9 et d’une quantification de l’impact sur le bien considéré.

Ces trois concepts centraux étant définis, les programmes de recherche qui concernent la sécurité globale visent des domaines, qui se caractérisent par des entités (« explananda»), des séries récurrentes en général, sur lesquelles les hypothèses émises peuvent être vérifiées. Ces « domaines », circonscrits par la vulnérabilité, le risque et la menace, ainsi que par leur dynamique, sont étudiés dans les « dossiers » de la revue ainsi que dans l’Institut National des Hautes Études de Sécurité et de Justice dont dépend la revue et dans les laboratoires affiliés à la revue.

Nous commencerons par définir les domaines qui sont cernés par le concept de « menace », c’est-à-dire par les processus provoqués par volonté humaine.

La sécurité d’une nation, d’un groupement social ou d’un individu, peut être la cible d’attaques dans le cadre de conflits de haute intensité, par des États malveillants, fragiles ou faillis. Ces attaques peuvent prendre des formes classiques d’agression. Elles peuvent aussi prendre des formes tout à fait nouvelles en plaçant au cœur de leur dispositif d’agression les réseaux numériques eux-mêmes, par la destruction des infrastructures ou la prise de contrôle physique de ces réseaux, comme la destruction de groupements ou d’entreprises qui sont au cœur de la sécurité du pays, comme l’élimination ou le contrôle de cadres, ingénieurs, techniciens, savants qui sont au cœur de la sécurité et du contrôle des réseaux numériques.

A cette menace classique « revisitée » par la notion de sécurité globale, s’ajoutent les menaces dues aux guerres asymétriques, qui ne se limitent pas à l’islamisme radical. Elles peuvent être couplées avec des conflits de haute intensité. Le terrorisme est en lui-même un objet hybride à faces multiples qui ne peut être étudié que de façon hybride et pluridisciplinaire.

En relation avec les réseaux numériques, ces menaces peuvent être rendues particulièrement létales par l’attaque contre des infrastructures vitales et les responsables de ces infrastructures.

Elles s’apparentent de plus en plus souvent, aussi bien par leurs moyens que par leurs fins, aux menaces du crime organisé. Et elles ont la caractéristique de pouvoir frapper des cibles multiples, dans des lieux différents dans des temps courts, à l’intérieur d’un espace étatisé ou à partir de l’extérieur. Elles ajoutent à l’incertitude une dimension transnationale et multipolaire de l’imprévisible qui contraint à poser conceptuellement la nécessité de penser non seulement la protection et la prévision mais aussi les conditions de la meilleure résilience. Si le terrorisme, en raison de sa dimension transdisciplinaire est souvent présent dans les dossiers, un grand numéro spécifique de la revue sera néanmoins consacré à cette question prochainement.

La sécurité globale, c’est donc aussi la prise en compte de la menace du crime organisé de façon novatrice. Certes, les réseaux du crime ne datent pas d’aujourd’hui, mais, comme l’a démontré le numéro de la revue consacré aux réseaux criminels, la mondialisation économique et juridique change la donne qualitativement et pas seulement en extension 10. A cet égard, les réseaux numériques sont des espaces virtuels où les réseaux criminels peuvent s’organiser et se développer, de la vente de médicaments frelatés aux réseaux pédophiles.

Stupéfiants, armes, traite des êtres humains, flux migratoires, piraterie, il est peu d’activités criminelles qui menacent la sécurité sur le globe et ne trouvent leur prolongement, voire parfois leur départ, dans les réseaux numériques, et bien souvent, au-delà des frontières des espaces où ils s’exercent. C’est le sens des numéros sur les réseaux du crime, le fléau de la drogue ou sur la traite des êtres humains desquels nous avons extrait quelques textes ici.

La sécurité globale, c’est encore la prise en compte des menaces liées au « soft power ».

L’imaginaire est au cœur de la sécurité et de l’insécurité. Il s’agit, via des associations, des partis, des groupements politiques divers, via des medias dont internet, de miner l’autorité, la légalité et la légitimité d’un État, d’un gouvernement et de la culture d’une nation. Ces menaces visent d’abord à déstabiliser l’autorité dans les zones d’influence, en particulier par l’usage de réseaux de désinformation et de mobilisation. Il s’agit aussi de déstabiliser les politiques publiques en attaquant leur soutien, en particulier le soutien à la politique de sécurité globale. Il s’agit enfin de l’espionnage des centres de recherche, publics et privés, des entreprises et des administrations de l’État. Notre revue n’a pas pour rien mis la question de l’imaginaire au cœur de sa réflexion dans tous ses numéros.

La sécurité globale, c’est encore la prise en compte de menaces « cyber » proprement dites qui déterminent de nouveaux territoires en transformant, sans les annuler, les espaces de vie ; d’où ces extraits du numéro sur les « nouveaux territoires de la sécurité » qui permettent de démonter scientifiquement l’illusion de croire que la naissance d’espaces virtuels conduit à abolir l’espace de vie local et la territorialisation humaine. Téléphonie mobile, constellations de satellites de géo-navigation), réseaux sans fils (Bluetooth, WiFi, WiMax), Internet, systèmes d’information, routeurs, ordinateurs, téléphones, décodeurs de télévision, assistants numériques, systèmes d’exploitation, applications informatiques, toutes ces entités pénètrent l’ensemble de la vie de nos Cités. Peu d’activités échappent aux réseaux numériques et aucune activité vitale. Menaces individuelles, destruction d’un système, menaces de groupements (groupes, États), l’espionnage industriel, destruction de biens matériels ou immatériels, les cyber-attaques contre les infrastructures, vitales ou non vitales, peuvent prendre des formes diverses, des virus, chevaux de Troie, phishing, hacking, prises de contrôle. Et se coupler avec des attaques destructrices des centres décisionnels. Ces cyberattaques peuvent s’opérer contre des individus, des cadres, des entreprises ou le pays tout entier. Ainsi, des cyberattaques d’envergure nationale ont, par exemple, frappé l’Estonie en 2007 et les armées françaises en 2008. Elles touchent chaque jour des entreprises dans le monde entier. Les plus importantes font l’objet d’un traitement médiatique à l’instar de l’attaque subie par le service Twitter et Google début août 2009, mais la plupart demeurent dans l’ombre au point d’être perçues comme une menace banalisée. Les cyberattaques gagnent constamment en complexité et en intensité. Exécutées à des fins lucratives ou pour des raisons politiques, elles sont devenues des armes redoutables et redoutées à l’origine d’un véritable marché dans lequel assaillants et assaillis dépensent des sommes considérables pour atteindre leurs objectifs face aux vulnérabilités, des failles de sécurité aux défauts de conception ou de configuration. On comprend que notre revue revienne régulièrement sur cette question.

La prise en compte de la sécurité globale c’est aussi celle des risques. Et, à nouveau, les Cahiers de la sécurité les prennent au sérieux dans le cadre de leur problématique de sécurité globale.

Ces risques sont d’abord ceux qui sont directement liés à la mondialisation. Le développement des sciences et des techniques, soulage les souffrances et a conduit des pays à sortir de la misère, tels la Chine ou l’Inde, mais ils signalent aussi des dangers jusque-là inconnus.

Les erreurs humaines, dans tous les secteurs de la vie, du nucléaire au médical, des transports à la gestion de l’eau, peuvent avoir des conséquences funestes. L’accroissement des échanges de biens sur internet, la prolifération des flux financiers, l’invention d’outils financiers liés aux nouvelles technologies, conduit à des risques de toute nature, dangereux localement régionalement, nationalement ou internationalement, comme le montre l’actuelle crise financière.

Faute de contrôle, en l’absence d’éthique suffisante ou tout simplement par accident, l’insécurité grandit.

La sécurité globale c’est aussi la prise en compte des risques sanitaires et alimentaires, ainsi que des risques transport. Les risques de pandémie, les questions sanitaires liées aux catastrophes naturelles ou aux conflits, les effets même de l’irresponsabilité, via des ventes de produits alimentaires de toute nature, y compris de médicaments, par Internet, augmentent avec la mondialisation. De même les transports des marchandises, via le ciel, la mer ou la terre, sont, d’un côté, devenus plus sûrs, de l’autre plus sensibles aussi aux défaillances humaines et aux vulnérabilités structurelles des réseaux numériques.

La sécurité globale c’est encore la prise en compte des risques environnementaux et technologiques. Catastrophes naturelles, industrielles, évolutions démographiques, flux, émissions toxiques… Un numéro des Cahiers a été consacré à cette question et les éléments de la sécurité globale trouvent tous leur corrélation dans la sécurisation des réseaux numériques, cause parfois d’insécurité environnementale et technologique, toujours au cœur de la gestion de crise.

Mais les recherches entreprises dans le cadre des Cahiers le démontrent : s’il faut distinguer conceptuellement risques et menaces, il apparaît qu’ils peuvent entrer dans une dynamique létale qui doit être appréhendée scientifiquement. Un groupe terroriste peut tenter de déclencher une crise sanitaire par des armes biologiques, par exemple bactériologiques ou virologiques. De telles opérations pourraient être organisées via Internet. En tout état de cause, tout usage des armes de destruction massive, biologiques, chimiques ou nucléaires, pourrait ainsi déclencher une dynamique de risques de tout ordre, naturels et humains, et aurait un effet destructif sur la population. Les réseaux numériques, cible potentielle des attaques sur les infrastructures vitales, sont au cœur des réponses pour prévenir et gérer.

Face à ces risques et à ces menaces, dans ce contexte de nouvelle vulnérabilité, la revue a montré d’ores et déjà que les programmes de recherche qui prennent au sérieux la sécurité globale posent l’existence de nouveaux acteurs.

Certes, les acteurs classiques de la sécurité restent incontournables, élus d’abord, acteurs de l’armée, de la gendarmerie, de la police, voire de la justice ensuite. Les acteurs de l’insécurité que l’on peut déduire des « menaces » sont aussi des objets d’étude classiques : groupements politiques divers, des États voyous ou groupes terroristes, sectes ou mafias, individus malveillants ou entreprises d’espionnage et de renseignements. Mais la conception de la sécurité globale rénove les études sur ces acteurs en les considérant sous leur forme rhizomique dans leur connexion systémique aux réseaux de la mondialisation. Et elle conduit à prendre en compte, dans la même perspective, d’autres acteurs de la sécurité et de l’insécurité.

Le premier acteur « recréé » est le monde associatif. Églises, associations de consommateurs, de défense de l’environnement, ONG, syndicats… ces univers jouent un rôle majeur. Dans la nouvelle conception scientifique, ils sont conçus non plus comme des êtres autonomes mais comme des domaines et des éléments du contexte des crises, de la gestion de crise, de la sortie de crise et acteur de la résilience (qu’ils y participent ou la freinent), acteurs des espaces locaux et virtuels, qu’ils soient officiellement de type local ou transnational. Par leur présence, en particulier via les réseaux numériques, leur jeu est étudié également pour saisir la sécurité via le soft power, par les phénomènes spirituels qu’ils induisent et les processus de mobilisation et de démobilisation qu’ils peuvent produire.

Le second acteur recréé, ce sont les entreprises, privées et publiques. La multiplication des entreprises de sécurité est un premier objet spécifique des études scientifiques de sécurité globale car elle est le symptôme de la nécessité de l’externalisation des actions sécuritaires non seulement pour les entreprises mais aussi pour la puissance publique. Elle révèle la nature de la nouvelle donne pour les États, le renouveau de la conception de la souveraineté, le développement des formes de sécurité hybrides et l’évolution de certains structures politiques elles-mêmes hybrides, telles l’Union européenne. S’agissant des autres entreprises, parfois des mêmes, si elles peuvent être des acteurs de l’insécurité quand ce sont des entreprises liées au renseignement industriel ou politique, elles sont plus souvent victimes et jouent un grand rôle dans les réflexions de sécurisation des entreprises en raison de leur activité propre ou des attaques dont elles sont l’objet (par exemple l’affaire Valéo, en 2005). Nombre d’entreprises ont ainsi, par leurs activités et leur développement, engagé une réflexion et des moyens pour la sécurité de leurs activités, la protection de leur personnel, de leurs recherches, de leurs brevets jusqu’à celle des réseaux numériques. De son côté, l’État est intéressé, pour sa puissance et pour assurer son rôle, par la sécurisation des entreprises publiques, mais aussi privées, et cela en particulier quand ces entreprises sont en relation avec des infrastructures vitales. Ainsi se nouent des possibilités d’étude des jeux d’intérêts, parfois divergents, afin de penser non seulement les politiques privées de sécurité mais aussi les politiques publiques, leur degré d’efficacité et de cohérence. A cet égard, il n’est pas anodin que les numéros des Cahiers tentent de cerner les politiques publiques et d’y associer des chercheurs du public et du privé.

Précisément, la nouvelle conception scientifique de la sécurité conduit à aider les recherches de ces acteurs particuliers de la sécurité globale : les centres de recherche, publics et privés.

Ces acteurs produisent des concepts et des méthodes, ils peuvent produire des brevets, premier moteur de développement et d’emplois et ils sont la source du développement et des modifications des réseaux numériques qu’ils ont historiquement créés. Ils sont ainsi au centre de la guerre commerciale, politique, technologique et militaire. Leur travail, de la modélisation aux échanges, de la construction des banques de données aux débats entre laboratoires, passe aujourd’hui de plus en plus par les réseaux numériques, qu’ils ont créés, et qui deviennent ainsi une des clefs de leur développement. C’est bien le sens de la présence grandissante des centres de recherche dans les collaborations et à la direction de la revue.

La sécurité globale à l’heure de la mondialisation, c’est encore le monde de la médiation, en particulier de la communication. Outre l’usage que les menaces font peser par ce biais sur la nation, l’esprit de la population est une des clefs de la sécurité globale, comme naguère elle l’était de la sécurité. Alerte, manipulation, information, désinformation, rôle de certaines officines, mobilisation, démobilisation : les moyens classiques nés de la galaxie Gutenberg tout comme les réseaux numériques de la révolution technologique agissent sur l’état d’esprit du pays. Messageries, blogs, sites conviviaux, journaux en ligne, télévisions en ligne, téléphones cellulaires jouent un rôle majeur lors des crises, de leur prévention à leur gestion.

Les scientifiques voient surgir une « opinion » publique locale régionale, nationale voire mondiale, qui intervient directement ou indirectement via les élus aussi bien quand il s’agit d’une entreprise que lorsqu’il s’agit d’une affaire d’État.

Enfin, la problématique de la sécurité globale exige de prendre en compte des acteurs internationaux et régionaux « revisités » à l’aune de la conjugaison de la sécurité globale avec la sécurité humaine et le développement durable et de leur mise en réseaux dans le cadre de la globalisation, tels l’ONU, l’OTAN, l’Union européenne, l’ALENA…. ainsi que ces associations comme l’Organisation Internationale de Normalisation ou de la Commission Électronique Internationale. A cet égard, la revue consacrera un de ses prochains numéros à cet aspect du problème.

Cette problématique de la sécurité globale impose enfin non seulement des concepts et des acteurs mais des méthodes de recherche. Il n’y a pas de résilience possible sans connaissance du prévisible et mise en œuvre préalable des conditions pour recevoir et gérer l’imprévisible.

Cela nécessite de poser l’hybridation des savoirs et l’interdisciplinarité comme pierre de touche du savoir.

Il suffit pour s’en convaincre de penser à l’ensemble des acteurs concernés par une crise sanitaire. Outre la diversité des acteurs de santé (médecins généralistes, hospitaliers, pharmaciens, biologistes, infirmières…), s’ajoutent les services de l’État (préfecture, affaires sanitaires…), y compris militaires (service de santé des armées) et, au-delà, une noria d’intervenants, psychologues, sociologues, juristes, politistes, spécialistes des transports de voyageurs, enseignants, journalistes…. Un phénomène apparemment limité (la crise sanitaire) devient un enjeu global appelant une réponse globale.

La méthode s’impose donc : permettre cette hybridation des savoirs, que nul ne peut détenir seul et qu’aucune discipline ne peut gérer seule, afin de poser les conditions de possibilité pour analyser les infrastructures, déceler les vulnérabilités (en particulier, par prospection intrusive), prévenir, modéliser des systèmes réactifs et construire des processus de résilience.

Cela explique pourquoi, face à la multipolarisation des risques et à la transnationalisation des menaces, la revue fait appel à des savoirs venus d’horizons différents, qui mêlent public et privé et ce qui relevait autrefois de la sécurité intérieure et de la défense. Et elle est ouverte résolument aux laboratoires internationaux qui travaillent eux aussi dans cette problématique de sécurité globale.

Avec la claire volonté de constituer une communauté scientifique qui soit une « société ouverte », selon le beau mot venu de Bergson et repris par Karl Popper. Une société ouverte sur l’humanité de l’humain, sur ses exigences éthico-scientifiques, selon le message des grandes spiritualités. Car les déferlements de haine du XXE siècle à partir de certains des États les plus « progressistes » de la planète, comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie ou le Japon, les errances positivistes et productivistes qui conduisent à envisager le présent humain en s’accommodant du sacrifice et à ruiner son avenir, nous le rappellent : « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Et la sécurité globale est un songe creux si elle n’est l’expression de la sécurité humaine.

Yves ROUCAUTE

Directeur des. Cahiers de la Sécurité,

Professeur des Facultés, agrégé de science politique, docteur d’Etat, agrégé de philosophie.

Directeur du master de « Management du Risque », Faculté de Droit et des sciences politiques de Paris X-Ouest-Nanterre

Notes

- Imre Lakatos, Criticism and the Growth of Knowledge, New York: Cambridge University Press, 1970.

- Voir pour cette évolution, Jean-Jacques Roche, Théories des Relations Internationales, Paris, Montchrestien, collection « Clefs », 4e édition, 2001, Chapitre 1. Voir également : Charles-Philippe David, La Guerre et la paix Approches Contemporaines de la Sécurité et de la Stratégie, Paris, Presses de Sciences Po, collection « Références inédites », 2000, Chapitre 1.

- Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Reading, Addison Wesley, 1991, Barry Buzan, People, States and Fear – An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Hemel Hempstead, Harvester-Wheatheaf, 2e éd, 1991, 393 p. Du même auteur, voir également : New Patterns of Global Security in the 21th Century, in International Affairs, 1991, 67 n°3.

- Ramond Aron, 50 ans de réflexion politique, Paris, Julliard, 1983.

- Buzan, B., « New Patterns of Global Security in the 21th century », in « International Affairs », 1991, 67-3.

- Gilpin, R., The Political Economy of International Relations, Princeton, Princeton University Press, 1987

- Strange S., The Retreat of the State, The diffusion of Power in the World Economy, Cambridge, Cabridge Uni-versity Press, 1996

- Yves Roucaute, « Mondialisation et sécurité nationale », communication, École militaire, Paris, 10 octobre 2009.

- Nous parlerons ici de possibilité d’occurrence plutôt que de probabilité, car la notion mathématique de probabilité, stricto sensu, présuppose certaines propriétés qui ne peuvent être garanties pour tous les risques pris en compte ici. Si la notion de probabilité reste nécessaire pour certaines analyses formelles, elle n’est pas nécessaire dans cet exposé.

- Voir le dossier « Les organisations criminelles », in les Cahiers de la Sécurité, N°7, Janvier-mars 2009